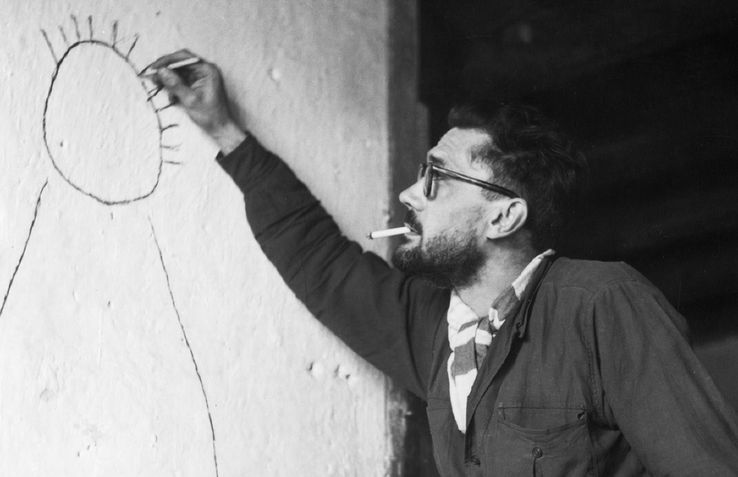

Qui est Fernand Deligny ? Un nom mais surtout un renom dont il n’a eu de cesse de se méfier et qui pourtant s’est parfois imposé à l’instituteur, à l’éducateur, à l’écrivain, au provocateur qui a travaillé des années trente jusqu’aux années quatre-vingt-dix avec des enfants en marge, de toutes les marges.

Deligny naît en 1913 à Bergues, et après des études de philosophie et de psychologie qui le mènent plus sûrement au bistrot du coin que sur les bancs de l’université, il découvre l’asile à la fin des années trente. L’asile d’Armentières, l’un des plus grands d’Europe, où 1200 « aliénés » sont enfermés sans grand espoir de sortie. En suivant les pas d’un de ses camarades, interne en médecine, Deligny pénètre derrière les hautes grilles de cet établissement gigantesque aux multiples pavillons où des gardiens surveillent l’inactivité des individus assemblés là. Puis, au sortir de son service militaire, par l’entremise du père d’un de ses amis Deligny devient instituteur suppléant dans une classe de perfectionnement, rue de la Brèche-aux-loups, à Paris. Là, devant « un pâté de présences » (1) d’enfants échoués là parce que rétifs aux classes d’enseignement classiques et à leurs méthodes, Deligny cherche, échoue, invente, essaie. Ce faisant, il commence à mettre en marche l’un des mots qui va guider l’ensemble de son travail, la tentative.

Incapable de « faire la classe » comme d’autres font leur métier, il emmène les enfants au zoo de Vincennes, invente avec eux des histoires à partir de quelques traces déposées sur le tableau noir, leur fait jouer des scènes, déguisés. Pris dans une époque où certains entendent faire l’école autrement, Deligny cherche, invente, bricole avec ce qu’il trouve au quotidien plus qu’avec la lecture de Freinet ou des tenants de la pédagogie active. De retour à Armentières quelques mois plus tard, c’est à l’asile qu’il revient, dans la salle de classe réservée aux enfants réputés « éducables ».

Démobilisé après la défaite française en 1940, il revient encore à l’asile, mais cette fois en tant qu’éducateur principal. Affecté au Pavillon III, il doit croiser la vie de cent à cent-cinquante gamins échoués là pour des motifs divers. Enfants fous, attardés, orphelins ou délinquants, « pervers constitutionnels » ou « débiles légers » selon les classifications de l’époque, les catégories sont nombreuses mais aussi poreuses. Les services de ce qui deviendra la protection de l’enfance, comme ceux qui s’occupent d’enfance délinquante, sont en cours d’institutionnalisation et l’asile devient le point d’arrivée de la plupart des enfants restés trop loin dans la marge. Là, Deligny tient ce qu’il appellera par la suite l’une de ses premières positions (2), campée sur quelques principes pratiques : abandon de toute forme de sanction, sorties en dehors de l’institution, participation des enfants, activité des gardiens… il s’agit davantage de trouver une manière de faire vivre ensemble les adultes et les enfants arrivés là, que de s’appuyer sur diagnostics et méthodes pour conserver les uns et les autres dans un statu quo susceptible de profiter avant tout à l’institution.

(1) « J’avais donc affaire à des enfants anormaux experts en attitudes et manières d’être qui surprenaient le gamin que j’étais, pourvu de cet emploi qui m’était advenu sans que j’y sois pour grand-chose. Il s’agissait de gagner ma vie. J’avais vingt-quatre ans. J’avais devant moi un pâté de présences où l’effarant se mêlait à l’indolence. Je ne savais pas trop où me mettre. », F. Deligny, Les enfants ont des oreilles, (1949), Préface à la réédition de 1976, reprise dans F. Deligny, Œuvres, Paris, L’Arachnéen, 2007, p. 351.

(2) « Il ne s’agit donc pas de méthode, je n’en ai jamais eu. Il s’agit bien, à un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture on ne peut plus concrète, d’une position à tenir. Il ne m’est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de deux ou trois ans. À chaque fois, elle était cernée, investie et je m’en tirais comme je pouvais, sans armes et sans bagages et toujours sans méthode. », F. Deligny, « Le groupe et la demande : à propos de la Grande Cordée », (1967), repris dans F. Deligny, Œuvres, ouvr. cité, p. 418.

D’ailleurs, avant que celle-ci ne se félicite des bons résultats obtenus, Deligny est déjà dehors (3) et il y restera jusqu’à la fin de sa vie, rétif à l’institutionnalisation plus qu’à l’institution, c’est-à-dire adversaire des horaires et des emplois du temps, des activités et des programmes, mais surtout des diagnostics et des envies thérapeutiques. Après avoir esquissé les débuts d’un club de prévention dans les remparts de Lille, il est nommé directeur du premier Centre d’Observation et de Triage de la région de Lille. Là, des enfants orphelins, vagabonds ou délinquants sont envoyés par le juge des enfants. Deligny ouvre le centre sur le quartier, accueille les voisins et la famille, travaille avec d’anciens ouvriers au lieu d’éducateurs prétendument formés pour. Et comme à chaque tentative il écrit. Pavillon III en 1944, Graine de crapule en 1945, les Vagabonds efficaces en 1947, vont rapidement le faire connaître du monde naissant de la rééducation, où juges pour enfants, neuropsychiatres infanto-juvéniles, jeunes gens pleins d’entrain et anciens scouts commencent à organiser des institutions, les fondations d’un système qui deviendra celui de la protection de l’enfance, qui entend pour l’instant s’occuper de « l’enfance inadaptée »(4).

(3)« Bref, c’est pour dire qu’une tentative, c’est dehors. Bien sûr il y a des maisons dans les tentatives, mais c’est jamais la rentrée. C’est dedans que le sujet s’élabore, dans toutes les formes d’institutions possibles. Il s’agit d’éviter la rentrée. », F. Deligny, Le croire et le craindre (1978), repris dans Œuvres, ouvr. cité, p. 1095

(4) Voir M. Chauvière, Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, (1980), Paris, L’Harmattan, 2009.

Le conseil d’administration menace de faire péricliter l’affaire, l’intransigeance de Deligny y contribue, la rupture avec l’institution sera définitive et le pli est pris. Il s’agit de tramer une nouvelle tentative, avec des adolescents résolument caractériels et occasionnellement délinquants, où il ne s’agit pas de les regrouper dans une seule maison mais de les disséminer sur toute la France en autant de lieux d’accueil possibles (5). Une seule idée, « l’occasion fait le larron »(6) et si l’adulte est capable d’organiser des circonstances propices, l’adolescent saura les utiliser pour en faire advenir quelque chose. Plutôt que méthodes, projets et diagnostics, ce sera séjours d’essai et utilisation des circonstances. Les enfants sont envoyés dans des auberges de jeunesse ou chez des sympathisants qui ont pour mission de leur offrir le gîte et le couvert, charge à eux ensuite de trouver quoi faire dans ces nouvelles circonstances.

Entamée à Paris en 1948, la Grande Cordée se poursuit à partir de 1954 par une période d’itinérance qui mène Deligny, quelques adultes et enfants, de l’Allier aux Cévennes, en passant par la Haute Loire. Progressivement de plus en plus éloigné de toutes les cartographies institutionnelles, le groupe va avoir de plus en plus de mal à assurer son financement jusqu’à ce que Deligny et un petit groupe ne soient accueillis à la Clinique de la Borde au milieu des années soixante.

Déjà proche de Tosquelles qui venait le voir en voisin de Saint Alban lorsque la Grande Cordée était installée dans les Cévennes, Deligny est un ami de Guattari et des frères Oury. L’époque est à toutes les discussions, du désaliénisme à la psychothérapie institutionnelle et sans qu’il ne prenne parti pour une chapelle ou l’autre Deligny participe de cette atmosphère, entretenant le mélange de proximité et de distance qui lui semble nécessaire pour conserver sa propre marge d’initiative.

C’est que Deligny parle et écrit de la frange (7), aux frontières de toutes idées révolutionnaires de l’époque sans jamais vouloir y adhérer pleinement. Membre du Parti Communiste il refuse d’être un apparatchik ; éducateur il refuse de voir son nom accolé à des méthodes ou à des écoles qui ne lui ressemblent en rien. Alors que ses rencontres orientent peu à peu son travail vers des enfants encore plus en marge – des adolescents caractériels aux autistes mutiques – il refuse obstinément toute chapelle, toute obédience, préférant l’esquive(8) à toute autre manière d’être encadastré dans le champ psychiatrique.

C’est en 1967 qu’il s’installe dans les Cévennes, avec un groupe d’adultes et d’enfants autistes, d’abord dans une maison appartenant à Félix Guattari, puis quelques kilomètres plus loin, à Monoblet. Là, les adultes et les enfants tentent de construire un mode de vie en commun où il ne s’agit ni de soigner ni de comprendre l’autre, mais bien de trouver une manière de vivre en présence les uns des autres. Deligny écrit, la plupart du temps, pendant que les autres adultes, les « présences proches » s’affairent aux choses du quotidien nécessaires pour assurer leur subsistance. Si la Grande Cordée recevait encore quelques financements des organismes de tutelle de l’époque, le réseau des Cévennes s’en affranchit totalement et il s’agit pour chacun de ses membres de produire de quoi vivre : maraîchage, élevage, pain, fromage… Au cœur de cette vie autonome, les enfants. Autistes mutiques pour lesquels aucune solution thérapeutique n’a été trouvée jusque-là en dehors de l’enfermement et de la médication, ils vivent en petite unité avec les adultes sur des aires de séjour espacées les unes des autres de quelques kilomètres, certains pour quelques jours, d’autres pour quelques semaines.

(5) F. Deligny, «1 maison pour 80 ou 8 maisons pour 1 ? », Enfance, Nov-Dec. 1949.

(6) C’est par cette expression que le psychiatre officiel de La Grande Cordée et l’un des soutiens constants de Deligny la qualifie, voir L. Le Guillant, « Remarques sur la rééducation des enfants « difficiles », Vers l’éducation nouvelle, n°121, 1958.

(7) F. Deligny, « La marge et la frange », Vie sociale et traitements, n°129, Juin-Juillet 1980.

(8) F. Deligny, Le croire et le craindre, repris dans Œuvres, ouvr. cité, p. 55 et suiv.

S’il n’y a ni volonté thérapeutique ni espoir d’insertion, l’idée centrale est toujours la même. Proposer à des enfants promis à un destin d’immobilité institutionnelle, des circonstances nouvelles dans lesquelles trouver une manière de vivre plus apaisée(9). Pour cela il ne s’agit pas de changer ce qu’ils sont, de prendre l’adulte comme modèle ou le langage comme mantra ; mais de repartir à l’autre pôle(10), du côté des gestes et des manières de faire, pour installer, dans les lieux et jusque dans le moindre des objets, une façon de vivre apaisée. Ne pas faire disparaître le trouble ou façonner à toute force l’enfant sur le modèle de ce qui a cours dans le reste de la société, mais installer des circonstances où le trouble n’aurait pas à se montrer. Il s’agit ensuite de se servir de cette expérience, balisée dans le temps et dans l’espace, pour en restituer les éléments – le moindre détail puisque c’est lui qui compte – au milieu d’origine afin que celui-ci puisse changer en fonction. Le réseau n’est pas une institution, elle accueille temporairement les enfants afin de tenter une organisation de vie capable de donner des indications au milieu d’origine.

(9)« Nous voilà aux prises avec des enfants plus ou moins invivables et pourvus de ces symptômes qui les avaient fait surnommer psychotiques, le sens de notre démarche n’étant point de créer, à plus ou moins longue échéance, une institution, serait-elle « ouverte », mais, bien au contraire, de nous enfoncer, les uns et les autres, dans des modes de vie à notre convenance, quitte à tenter de « voir » quelle « dérive » intervenait à notre insu dans nos manières d’être, nos « moindres gestes », de par le fait de la présence là, en permanence, d’enfants visiblement « à part », F. Deligny, Nous et l’innocent, (1976), repris dans Œuvres, ouvr. cité, p. 692.

(10) F. Deligny, voix off au film de R. Victor, Ce gamin, là, 1976, repris dans Œuvres, ouvr. cité, p. 1041.

Pour ce faire, la recherche de Deligny a de plus en plus maille à partir avec le langage. Pour des enfants qui ne parlent pas, la tentation est grande de parler d’eux, voire de parler à leur place, et c’est ce que l’institution fait le mieux. Le réseau fait route à l’opposé et les adultes tentent peu à peu de se déprendre du langage pour voir autrement ce qui se joue sous leurs yeux. Pour ce faire, les adultes ont recours à une quantité d’outils et de pratiques étonnantes : de l’enregistrement sonore à l’usage de la caméra, jusqu’à la réalisation de cartes tracées par les présences proches pour faire apparaître ce qui, à l’oeil socialisé, ne se voit pas. La carte fait porter l’attention sur le geste, elle entend permettre de voir ce qu’il en est des trajets, des mouvements, des gestes et des attitudes des enfants. Elle permet d’éviter de regarder, là où l’observation se mêle de compréhension et d’interprétation, toujours suspectes, toujours possiblement abusives.

Au fur et à mesure de son travail, la recherche et l’écriture de Deligny se font plus anthropologiques. S’il s’agit toujours de défendre la tentative en délimitant ses traits et son périmètre, il s’agit également de chercher, par une écriture sans cesse travaillée, tordue, ciselée, ce qu’il en est de cet humain qui prélude avant tout au travail de socialisation qui fait de – presque – tout un chacun, un homme. Au-delà de toute velléité thérapeutique et de la distinction entre malade et bien portant, entre fou et bien-pensant, il s’agit de creuser plus loin pour espérer apercevoir ce qui pourrait permettre de fonder une vie en commun, abritant toutes les singularités, bref un mode de vie capable de « faire asile ».